年金アクチュアリーが活躍する領域はいくつかありますが、DB(確定給付企業年金)の数理計算業務がメインフィールドの一つであることは、ご存知の方も多いと思います。

しかし、その実務の内容となるとどうでしょうか。

実務の経験がある方以外は、具体的に何をしているのかは不明な点も多いのではないでしょうか。

そこで、DBの数理計算業務の具体的な実務について、数回に分けて解説していきます。

各社で多少の違いはありますが、ここでは一般的な内容を中心に説明していきます。

【変更計算編(前半)】では、「変更計算業務」の概要や目的などについて説明しましたので、【変更計算編(後半)】は、「変更計算業務」の具体的な手順などについて説明していきたいと思います。

・変更計算業務の具体的な手順

変更計算業務は、概ね以下の手順に沿って進めていきます。

1.変更内容の把握・確認

まずは、顧客企業からの依頼を把握します。

営業担当者やコンサルティング担当者がDBに強くきっちりしている方であれば、依頼を受けた時点で必要な論点が全て出揃っており、すぐに計算業務に着手することができます。

ただし、複雑な制度であればあるほど、最初から完璧な依頼が来ることはあまりありません。

やりたい方向性は決まっていても細かい点が決まっていなかったり、顧客企業の中では決まっていてもその情報がこちらに伝わっていなかったりする場合もあります。

変更計算業務の始めのステップは、数理計算に必要な情報を漏れなく把握することが重要になります。

また、法令違反になっていないかどうかを確認することも必要です。

例えば、「早期退職が多いためDBの脱退一時金の支給開始要件を加入者期間1年から5年に変更したい」と依頼があったとします。

しかしこれは、DB法第41条第3項に反しています。

3 前項第一号に係る脱退一時金を受けるための要件として、規約において、三年を超える加入者期間を定めてはならない。

従って、この依頼を鵜呑みにしてそのまま計算業務を行ってはいけません。

法令違反であることを指摘して、顧客企業に再検討を促す必要があります。

ちなみに、この依頼は、テクニカルな方法を使えば法令に反することなく顧客企業の意向を実現する方法がありますが、ここではそこまでは触れません。

再検討を促す際に別の方法を提案することも大事だと思います。

(本来、コンサルティング業務の範囲になりますが、数理計算業務をしながら提案することも実際にあります。)

さらに、数理面で問題がないかの確認も必要です。

例えば、「掛金を引き下げたいから予定利率を4.0%に引き上げたい」と依頼があったとします。

予定利率4.0%であること自体が法令に反することはありませんが、予定利率は運用方針とセットですので、運用方針が予定利率と整合しているかどうかを確認する必要があります。

また、運用方針と整合していたとしても、予定利率を4.0%とするような運用方針はかなりのハイリスクハイリターンになりますので、「掛金を引き下げたいから」という顧客企業の意向に本当にあっているのかどうかを確認する必要もあるでしょう。

運用がうまくいかないと財政が悪化し、特別掛金を追加で拠出する必要があるため、かえって掛金を引き上げる事態になりかねません。

そのようなことを顧客企業が把握しているかどうかも重要です。

実際、予定利率の引き上げは厚労省からの指導が入ることも多く、年金数理人として財政上適切かどうかの意見を求められることもあります。

このように、変更計算業務では実際に計算業務に入る前に確認することが非常に多く、また依頼内容によって確認事項も多種多様ですので、最初が肝心となります。

全て確認することができたら、後続は財政再計算業務と共通する部分も多いです。

2.データの入手・検証

依頼内容が定まったら、計算基準日のデータを入手します。

必要なデータは、財政再計算業務の時と同じですが、計算基準日が決算基準日と異なる場合もありますので、その場合は計算基準日のデータを改めて入手し検証する必要があります。

また、制度変更の内容によって追加でデータが必要な場合は、それを追加で入手する必要があります。

例えば、給付額が給与に比例するDB制度において給与水準を変更する場合は、新しい給与のデータが必要となります。

3.基礎率の算定・決定

基礎率の算定方法は、基本的に財政再計算業務と同じです。

財政再計算業務と異なる点は、必要な基礎率のみ算定するということです。

例えば、先ほどの「給付額が給与に比例するDB制度において給与水準を変更する場合」では、給与水準が変わりますので昇給指数は算定します。

一方で、これにより退職傾向はすぐに変わるわけではありませんので、退職率は算定しないことが多いと思います。

基礎率に影響しないような変更内容であれば、基礎率の算定は行いません。

4.計算の実施

基礎率が決定すれば、実際に計算していくことになります。

計算についても、基本的には財政再計算業務と変わりません。

- 標準掛金率

- 給付現価、給与現価、掛金収入現価、数理債務、責任準備金など

- 財政悪化リスク相当額

- 特別掛金率・リスク対応掛金率

を順に計算していきます。

財政再計算業務と異なる点は、減額判定の計算です。

今回の制度変更が「給付の額の減額」に該当するかどうかを確認します。

「給付の額の減額」に該当するかどうかの判定方法は、「法令解釈通知」などと呼ばれる厚生労働省から地方厚生局への通知に記載されています。

2.給付の額を減額する場合の取扱い

(2) 次のいずれか一の場合に該当するときは、給付の額の減額として取り扱うこと。(中略)

① 給付設計の変更によって、次のアからウまでのいずれかに該当する場合

ア 給付設計の変更前後の総通常予測給付現価が減少する場合

イ 一部の加入者又は受給権者等について、当該者に係る通常予測給付現価が給付設計の変更によって減少する場合

ウ 各加入者又は各受給権者等の最低積立基準額が減少する場合(最低保全給付の計算方法の変更による減少を含む。)

(以下略)

ア~ウに該当するかどうかを確かめるために、加入者・受給権者ごとの通常予測給付現価及び最低積立基準額を算定します。

優先順位は、ア・イ・ウの順ですので、まずは制度全体の通常予測給付現価が減少していないかどうかを確認します。

減少していれば「給付の額の減額」に該当、そうでなければイの判定に移る、という感じです。

ア~ウの全てに該当しなければ「給付の額の減額」には該当しないということになります。

制度変更の内容から明らかに「減額でない」と判定できる場合、つまり通常予測給付現価も最低積立基準額も減少しない場合は、数理計算を行わないこともあります。

例えば、「全員の給付が一律5%増える」のような制度変更であれば、数理計算をするまでもありません。

ただし、1人でも通常予測給付現価か最低積立基準額が減少する可能性があるような制度変更の内容であれば、全体としては増額の制度変更だったとしても減額判定を行って確認することが必要となります。

5.計算結果の検証・分析

計算結果が出たら結果の検証です。

検証についても、基本的には財政再計算業務と変わりません。

目的は、計算結果の誤りを事前に防ぐことと、顧客企業から質問されたときにすぐに答えられるようにしておくことです。

変更計算の場合は、顧客企業が制度変更の内容を修正することを検討する可能性もありますので、どのような修正をするとどれくらい掛金や責任準備金に影響があるのか、ざっくりでも把握しておくことも必要になります。

6.報告書の作成

全ての計算が終わったら、報告書を作成します。

検証についても、基本的には財政再計算業務と変わりません。

顧客企業向けの報告書を作成し、計算結果を顧客企業に報告します。

顧客企業は、その報告書をもとに必要な場合は変更内容を再度検討し、決定することになります。

・数理計算業務の後

顧客企業への報告が終われば数理計算業務としては一旦終了ですが、その後の動きを少しみておきましょう。

こちらも、基本的には財政再計算業務と変わりません。

顧客企業への報告が終わり、顧客企業の意思決定も完了したら、様式C4と様式C2を作成します。

(様式C2は不要な場合もあります。)

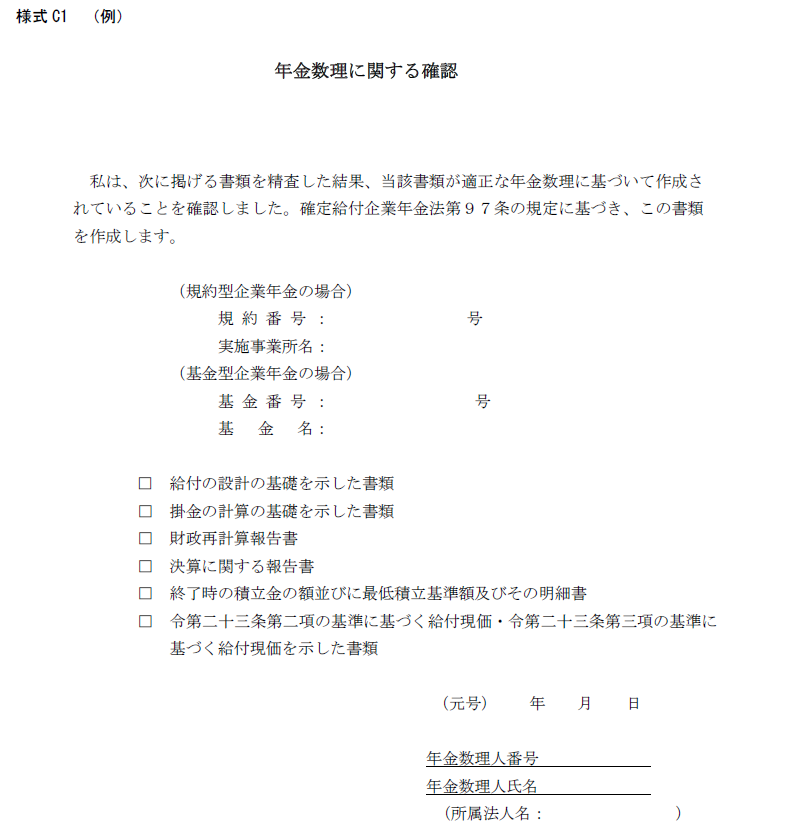

様式C4と様式C2は、年金数理人の確認が必要な書類ということになっておりますので、担当の年金数理人が様式C4・C2を最終確認して、問題なければ様式C1「年金数理に関する確認」にサインをします。

現在は、ペーパーレス化の流れでサインではなく記名だけで良いことになっています。

様式C1自体は決算などと同じですが、提出する書類が異なりますので、チェックする項目が変わってきます。

顧客企業は、様式C4・C2を含む必要書類を幹事会社から受け取ると、厚生労働省に提出する必要があります。

実際には、厚生労働省が管轄している各地域の厚生局に提出することになります。

以上が「変更計算業務」の解説です。いかがでしたでしょうか。

変更計算業務のイメージが少しでもクリアになったのであれば嬉しく思います。

次回は、「新設業務」について説明したいと思います。

次回もお楽しみに。

ペンネーム:mizuki